一、全球汽车零部件发展概览

营收规模首次负增长,区域分化加剧

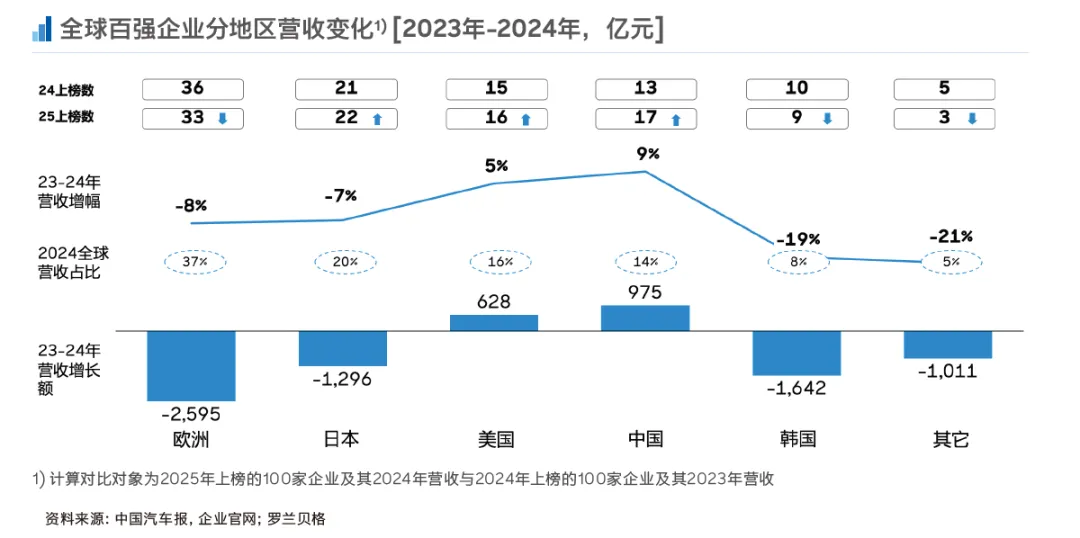

2024年,全球百强零部件企业总营收同比下降5.07%,为近年来首次负增长。全球营收承压背景下,区域分化显著:中国企业受益于刺激内需、出口驱动及电动智能化趋势下的国产替代加速,实现了9%的逆势增长;美国企业得益于北美汽车供应链回流与本土订单稳定,营收增长5%;而日、韩及欧洲企业则因市场疲软、主要客户新能源转型不及预期、投入无法快速变现等因素,业绩普遍受到冲击,营收规模分别同比下跌19%、7%和约10%(德国地区数据)。

企业竞争格局焦灼,增长逻辑分化

2024年,全球Top20(前二十强)零部件企业整体营收规模下滑4.3%,仅少数企业实现正增长。头部企业的增长主要受四大因素驱动:提供从硬件到软件的全栈解决方案、把握AI等带来的新兴业务机遇、通过近岸外包等实现区域发展平衡以及加强垂直整合优化成本结构。

二、中国汽车零部件发展态势

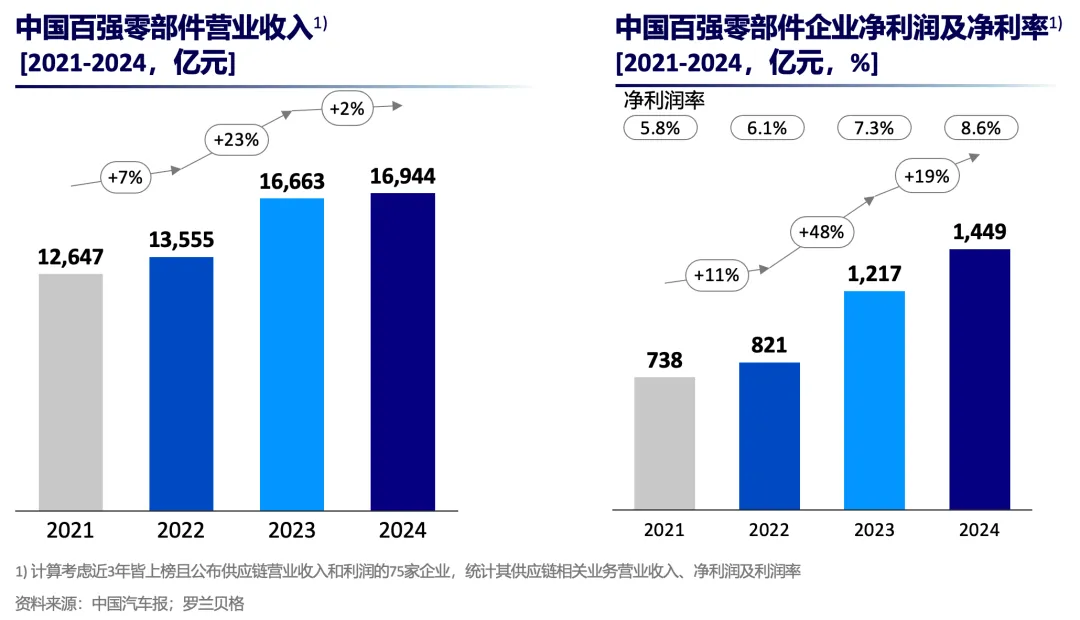

总体规模及利润增速放缓,头部虹吸效应凸显

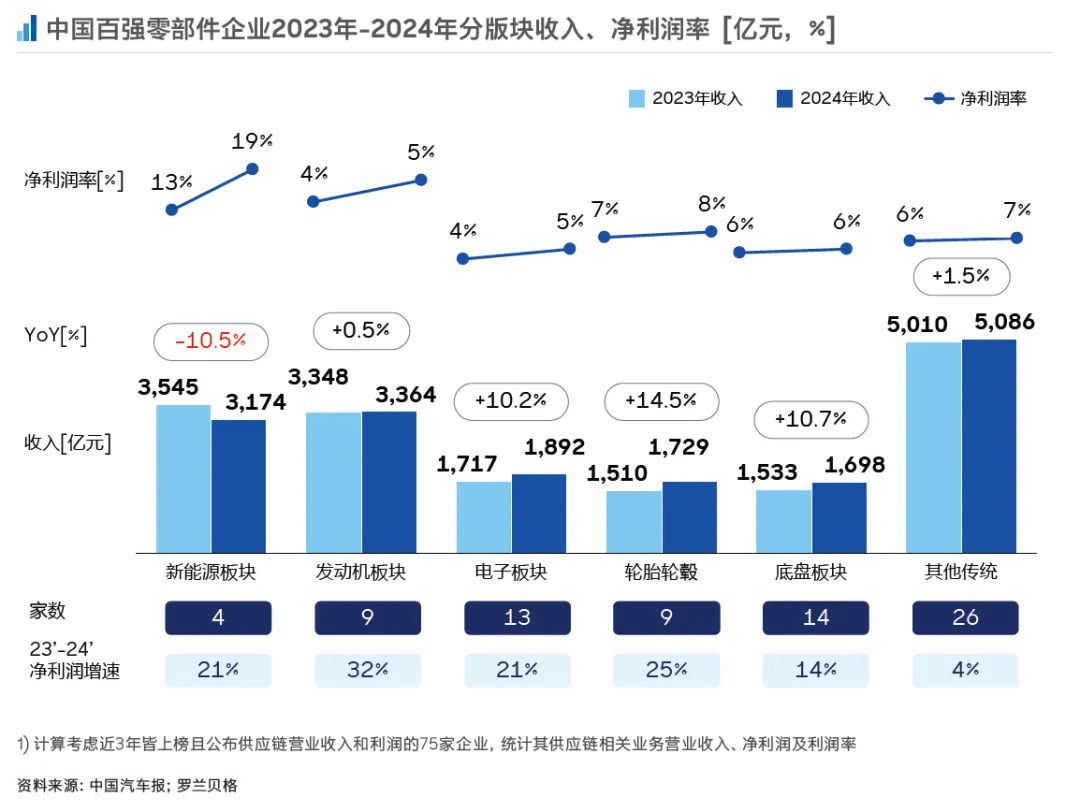

受宏观经济、核心板块价格下跌以及商用车市场平缓发展等多重因素影响,2024年中国零部件企业整体营收增速放缓,但结构性亮点依然突出,乘用车零部件市场销量同比上升7.7%,电子、轮毂与底盘等板块也持续保持超过10%的年化增长。与此同时,行业利润加速向头部企业汇聚,盈利韧性凸显。

新能源头部集中,智能化百花齐放

随着产业变革深化,不同板块呈现出显著分化的竞争格局。新能源和发动机板块头部集中效应显著。相比之下,智能化相关板块则呈现“百花齐放”的局面。电子板块已形成珠三角、长三角等产业集群,头部企业通过加大研发、垂直整合与国际扩张,呈现“以投资换未来”的特征;轮胎轮毂板块在经历产能出清后,头部企业凭借成本优化与技术突破持续推进国产替代;底盘板块通过向线控底盘等前沿方向延伸,并协同渗透海外市场,打造“技术+渠道”的组合优势。

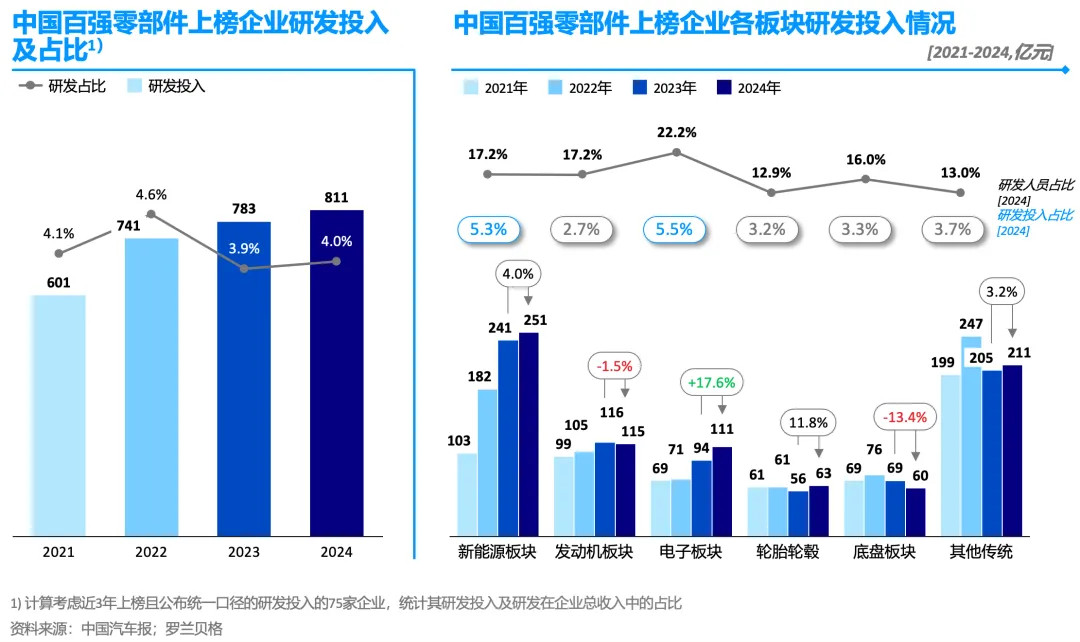

智能化、电子化企业引领增长,研发投入持续

2025年,中国新上榜的10家企业中,超半数与电子、智能化相关,反映出市场需求的持续升级。这些高增长企业普遍展现出更强的研发投入,以求实现“量利双升”的良性发展。2024年,百强零部件企业研发投入稳定,头部企业逐年加大技术创新及研发人员占比。新能源、电子板块投入领先,发动机及底盘板块投入则明显缩减。

三、汽车零部件发展关键趋势

展望未来,罗兰贝格认为汽车零部件产业正迎来深刻变革,呈现三大核心趋势。

产业格局重塑:新四化带来了三电、智能驾驶、智能座舱等新的价值高地,零部件产业链价值正在重塑。同时,整车开发模式从传统的分布式向集中式演进,对零部件企业提出了更高的系统级解决方案要求。在此背景下,传统的整零关系被打破,具备“单域”或“多域”系统级能力和灵活合作模式的Tier 0.5供应商将成为未来市场的关键角色。

技术能力升级:随着整车智能化升级,软件与系统集成能力已成为零部件企业的核心竞争力。企业需要尽快补齐软件控制和跨域融合短板,塑造“系统级方案能力”。此外,中国主机厂正以“高频推新”的节奏快速迭代产品,要求零部件企业必须具备敏捷的组织和流程,以提供更高效的服务响应和技术成果迭代。

品牌价值升维:品牌建设正从单纯强调产品技术,向融入情感链接和普世价值的更高维度升级。领先的零部件企业已开始着手塑造C端品牌形象,通过打造易于终端用户感知的技术标签,并利用新媒体、事件营销、跨界合作等创新渠道,在产品之外构建更全面的品牌认知,提升对消费者的影响力。

四、中国企业出海进入深水区

在中国车企出海迈向“全链本地化2.0”的浪潮下,中国零部件企业的国际化进程加速迈向全球供应和全球制造的协同新阶段。龙头企业已率先通过本地化落地强化全球布局,新能源部件、汽车电子等板块普遍实现海外营收高速增长,展现出强劲的全球竞争力。未来,紧随主机厂进行深度协同,构建全球一体化的生产、研发与供应链体系,将是中国零部件企业出海的必然路径。随着主机厂出海深化,零部件企业也必须从简单的产品出口,转向更深度的海外本地化运营。为应对新的挑战,企业出海必须通盘考量五大关键要素。

海外客户需求洞察:深刻理解不同市场在消费者偏好、监管政策、主机厂技术路线等方面的差异,因地制宜调整产品与策略;

兼并购及开放合作:面对海外市场的封闭供应链和高壁垒,通过并购、合资等方式快速获取本地客户、技术与服务能力;

海外本地化制造:从合规驱动到主动布局,通过本地化制造规避贸易壁垒、降低综合成本、提升客户服务能力;

全球研发布局:在全球范围内布局研发,以接入全球创新资源、贴近前沿技术、吸纳顶尖人才;

国际组织管理:将国际化提升为“一把手工程”,设计与之匹配的全球化组织架构、管控模式与人才体系,实现从中国总部到国际总部的转型。