鞠洪振

中国橡胶工业协会第五、六届理事会会长

为了橡胶工业科学发展(中)—— 中国橡胶工业协会的四十年

凝心聚力,推进橡胶工业技术进步、产品升级、生产发展,是全行业的历史使命,也是协会的职责所在。

“六五”计划时期,橡胶司在改革开放之初,即首次自行制定了橡胶工业发展规划。提出以“技术进步、产品升级、生产发展”为总目标,以子午线轮胎、高强力及难燃输送带、高中档运动鞋、旅游鞋,以及为汽车、电子家电、工程建筑等配套的橡胶制品为重点,全面带动全行业技术改造、产品更新。所需关键技术、装备,以及新工艺炭黑等新型原材料所需设备,要成套引进,同时进行消化、吸收和国产化。以胶鞋、自行车胎和轮胎为重点,积极开拓国际市场,扩大出口创汇,增强行业用汇实力。在部领导支持下,橡胶司联手部计划司、规划院、科技司、装备总公司等关联司局,携手着力推进规划的落实和实施。

1991年11月,时任化工部部长顾秀莲到荣成市橡胶厂,视察国内第一条年产30万条子午胎国产化生产线

这一规划和举措,有效地调动了橡胶企业和地方主管部门改造重点企业,推动橡胶工业新技术、新产品加快发展的积极性。

上海正泰橡胶厂率先迈出了子午线轮胎改造的第一步,从德国引进半钢子午胎生产技术及二手设备,经自行修复,建成了国内第一条具有真正意义的子午胎生产线。1985年,全国生产出子午胎28万条,在轮胎生产统计上首次出现了子午胎。与之同时,桦林橡胶厂、辽宁轮胎厂分别从倍耐力和邓禄普引进全钢子午胎生产技术,从日本、欧洲购置F或GK 270大型密炼机、钢帘线四辊压延机和裁断机、冷喂料复合挤出机、子午胎成型机、硫化机以及X光产品质量检测设备。而后又有青岛橡胶二厂、重庆轮胎厂、北京轮胎厂、上海轮胎集团和华南轮胎等,展开了全钢和半钢子午胎成套技术及装备的引进。

“八五”前后,引进项目陆续开工建设。1991年,在国家计委、化工部及有关司局支持下,橡胶司专门召集38家研究设计单位、轮胎厂、橡胶机械厂、炭黑等原材料生产厂,研究部署子午胎引进技术、装备及原材料的消化、吸收和国产化工作。仅装备一项,就动员了桂林橡机、益阳橡机、大连橡机、三明化机、625所、北京和桂林橡胶研究设计院等数十家科研、生产企业事业单位,参与开发机试。对引进技术、装备的消化、吸收和国产化,完全可以称得上是一次改变轮胎乃至整个橡胶工业命运的新工艺、新装备、新型原料科技攻关大会战。

其间,还陆续组织并成功推进36.00-51等巨型工程胎,难燃输送带、冷粘工艺中高档运动鞋、旅游鞋、超薄型透明安全套、新工艺炭黑、新型助剂等高技术含量新产品的研发和生产,以满足国民经济发展和人民生活水平提高的需要。

在化工部领导下,橡胶司推进全行业技术进步、产品升级换代的工作积极、稳定、成效显著,为之后持续、科学发展,打下了坚实的基础。然而,改革开放毕竟是个新生事物,前进中的问题也必须及时解决,以维护行业自身发展的权益。应运而生的中国橡胶工业协会,顺势肩负起这一历史责任,团结全行业,争取国家产业政策的支持,使新问题从根本上得以解决。

计划经济时期,国企技改投资、生产流动资金全由国家拨款,生产利润上交国家。实施改革后,对国企“断奶”,施行“拨改贷”“利改税”“税后还贷”,对轮胎、摩托车胎,还要额外增加按销售额10%计征的消费税,由生产企业先行代交代扣。生产厂家无利可图,无力还贷,亏损面年年大幅增加,尤其是先行技改的大厂,不但技改进行不下去,就连简单再生产都难以为继,桦林、重庆、云南、北京、东风等技术引进厂无不两难,有的已奄奄一息。

这一状况,先是由中联橡胶公司同联营轮胎企业年年上书陈情,并联名申请减税,明确提出取消消费税,给轮胎这一生产、运输重要物资的制造企业松绑的诉求,时间长达七八年之久。最后关口,轮胎分会秘书长直接拉着全钢、半钢子午胎和斜交胎,到国家有关部门进行“科普”。精诚所至,金石为开。最终于新世纪之初,国家先后取消了子午胎、斜交胎和摩托车胎消费税,这一困扰企业技术进步的不合理税种,从资金上给企业以喘息机会。

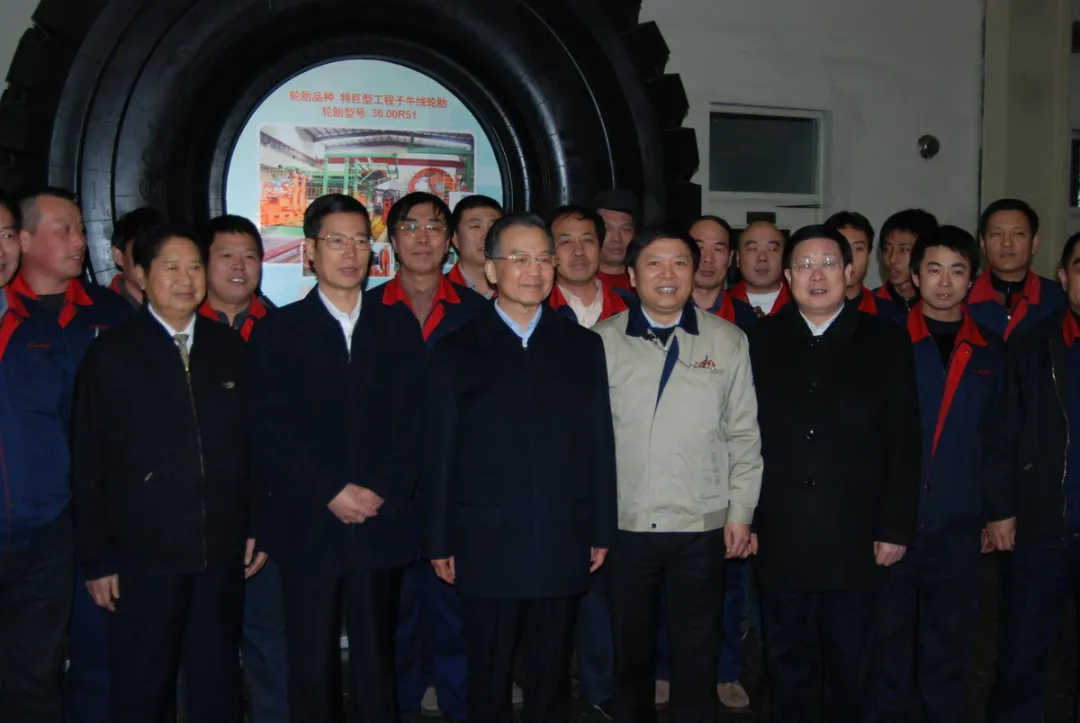

2009年2月,时任国务院总理温家宝视察天津赛象科技股份有限公司,了解巨型子午胎成套生产技术与设备开发项目,并与赛象员工合影

天然胶进口关税居高不下,也是一大困扰。轮胎生产所需天然橡胶,进口量约占使用总量的70%以上,国产天然胶年产量不过50万吨左右,占比低且增产困难。而天然胶又占到轮胎生产成本的60%以上,关税直接关系到轮胎生产成本的高低。有的部门却以保护国产天然胶生产为名,坚持少进口或不进口,坚持高关税。这一难点,也是久攻不下。到新世纪初,海关出现“复合胶”税目,进口免征关税。协会抓住契机,对这一新品种,及时制定出行业标准,报经国家海关认可实施,合理避税。

取消消费税,实施复合胶零关税,两项叠加,给企业以赢利空间,有效地增强了技术改造经济实力。

改革开放,利用外资,引进外企,目的在于壮大自己。可从上世纪90年代起,对国企的负面舆论泛滥,把国企称作“方便面”,鼓吹“靓女先嫁”,加之企业急需技改启动资金,一时盲目地形成合资热。地方上也把利用外资作为政绩,许以合资企业“两年免税、三年减税”,有的还“三免两减”,推波助澜。当时进来的外资可以说是五花八门,有的本身没有技术,只是以少量投资控股多家大中型轮胎厂,而后组建成新公司在国外上市圈钱,摄取巨额资金后一走了之;有的外资利用中国轮胎厂的商标、品牌、技术、设备、工人、厂房进行生产,站稳脚跟后,再打出自己的商标,全资控股;国外大轮胎公司、大品牌,也是逐步渗透,并没有把新技术、新产品带给中国市场。国内十几家大中型轮胎企业,一个个丢失了几十年创建的知名品牌,全行业处于全线溃退的边缘。

有序、合理、健康地引进外企和利用外资,已关系到民族轮胎工业的技术进步、生产发展。关键时刻,化工部两任老部长,支持行业、企业向上反映情况,提出建议。时任国务院副总理的邹家华、吴邦国同志,前后3次作出重要批示,明确指出,轮胎是战略物资,不能由外资控制,要求国家有关部门和地方政府加强协商,严格控制,对外合资项目地方政府不能随意批。国家计委、经贸委、化工部随之发出《关于加强轮胎企业管理有关问题的通知》,化工部还专门制定了实施细则。

面对前进中的问题和困难,有着团结、奋斗光荣传统的橡胶行业,没有因此而却步,对引进技术、装备和原材料的消化、吸收和国产化工作,更加有序、扎实地向前推进。橡机行业一马当先,桂林橡机、益阳橡机、大连橡机、625所等负责主攻的老国企,陆续成功制造出子午胎成型机、硫化机、挤出机等关键设备;天津赛象、青岛软控等新兴民企,也开发出密炼机上下辅机、生产线的配套设备等,为子午胎成套装备立足国内,打下了坚实基础。炭黑行业,天津炭黑厂引进的新工艺炭黑,经与炭黑研究设计院联手,成功复制并推广应用,不仅能基本满足子午胎等新产品需求,而且解决了困扰企业多年的环境污染问题,还工厂周边以清洁原貌。所需新型助剂,由山东圣奥、单县尚舜、阳谷华泰等民企,逐个攻关、开发,成功投产,并走出绿色产品、清洁生产的新路子。骨架材料,江苏兴达研发、成功投产的钢丝帘线,实现了历史性突破;江苏太极、山东博莱特、河南神马等企业开发并生产出聚酯和尼龙66帘线,打破了依赖进口的局面。同时,中石化、中石油也加大了新型合成胶的研发、生产力度,不再是“无米之炊”。

子午胎生产工艺和成套技术,经北京橡胶工业研究设计院与引进企业的通力合作,成功实现了国产化,为子午胎大发展创造了最基本的条件。厂院合作利用国产技术、设备,在荣成橡胶厂建成第一条年产30万条半钢子午胎生产线;成功投产后,紧接着又建设了年产30万条全钢子午胎生产线,可以生产轿车、轻卡及载重子午胎等近20个规格的产品。

有了国产技术、设备,加之财政上的减负,上海轮胎、三角轮胎、青岛二厂、杭州中策等大中型轮胎企业,不失时机地加大投入,以载重子午胎为主,改造扩大原有或上马新的生产线。据实际测算,用国产技术、设备建设一条年产30万条全钢子午胎生产线,设备费用要比进口低55%左右;年产100万条半钢子午胎设备费用,要低1/3及以上;总投资要低30%~40%。新技术、低投入,激励民企异军突起。玲珑、赛轮迅速崛起,广饶一个县就先后建成近10家专业子午胎工厂,使山东子午胎总量占到全国的1/3以上,成为名副其实的子午胎生产基地。

外资独资、控股企业日益活跃,23家跨国轮胎公司在华拥有41个工厂,半钢胎、全钢胎分别占到全国总量的65%和30%左右。

胶管胶带、力车胎、胶鞋等行业,原有大中型国企,大都转制或倒闭,新兴民企以新产品、灵活的市场营销,使之重新复苏。中高档运动鞋、旅游鞋,打破了“解放鞋”的一统天下。山地车、小轮自行车、变速车胎,使之单调的28英寸、26英寸软边和硬边自行车胎,逐步退出市场。以钢丝绳、尼龙聚酯帘帆布为骨架材料的高强力及难燃输送带、聚酯线绳V带等新产品成为市场主导。工程建筑及汽车橡胶配件等民企,以企业产品各有分工、集群化方式,“抱团取暖”,协同发展。由中国橡胶工业协会命名的中国(衡水)工程橡胶产业制造基地,其高速公路伸缩缝、桥梁支座等工程建筑制品,产量占到全国的40%以上;浙江宁海、温州等地,汽车橡胶配件集中建厂,有效替代了进口或合资企业产品,也被命名为生产基地。再生胶分会更名为废橡胶综合利用分会,以再生胶、胶粉为主,使废橡胶利用率达到75%以上。

建设社会主义市场经济,产品品牌既是产品质量的重要标志,也是产品市场信誉度、竞争力和占有率的强力推手。协会在橡胶产品升级换代的同时,与企业一道,着力推进民族橡胶产品品牌建设。2004年,协会通过制定标准、推荐产品品牌评价和初审,报经国家名推委审定,万力、三角、双星、双钱、风神、成山、前进、玲珑、黄海(2007年为赛轮)、朝阳十大载重子午胎品牌,荣获国家质检总局“中国名牌产品”称号;继而又携手中国经济联合会及新闻媒体,在全行业培育百家民族品牌,青岛橡胶六厂的高强力输送带、江苏飞驰等摩托车胎也步入“中国名牌产品”行列;协会还向社会推荐了万力、好运、三角、玲珑、海大、BCT等六大轿车子午胎优秀品牌。名牌产品凸显其市场效应,成为橡胶工业实现跨越式发展的积极因素,也为国有、国有控股企业和大型民企成为中国橡胶工业发展主体,打下了坚实基础。

2005年,全国轮胎总产量达到2.5亿条,超过美国。其中子午胎总产量为1.41亿条,子午化率为59%,轮胎出口量已占到总产量的40%左右,胶管、胶带、自行车胎、胶鞋等主导产品,总产量全部跃居世界首位。我国成为世界第一橡胶工业大国,圆了新中国橡胶工业历届领导、广大工人、工程技术人员及近百年来从事这一事业的志士仁人的梦想。